摘要

免疫组织化学检测不仅是乳腺病理诊断和鉴别诊断的重要辅助方法,也是目前乳腺癌分子分型和精准治疗标志物筛选的主要手段。本共识对免疫组织化学在乳腺病变诊断和鉴别诊断以及乳腺癌预后判断、疗效预测中的应用进行总结并提出建议,旨在促进乳腺病理中免疫组织化学使用的规范化和精准化。

前言

乳腺疾病种类繁多,临床治疗方式和预后不一,因此乳腺疾病的正确诊断是其精准治疗的保障。对于乳腺肿物切除标本,多数病变依靠典型的形态学特点诊断并不困难;而有些病变如导管上皮增生、硬化性病变和乳头状病变等,一直是形态学诊断的难点,乳腺穿刺活检和微创手术的广泛开展更增加了这些疾病病理诊断的难度。免疫组织化学技术为乳腺疾病的病理诊断提供了有力补充,正越来越多地被运用于乳腺疑难病变的诊断和鉴别诊断中。如何高效、准确地选取恰当的免疫组织化学指标,是当前乳腺病理免疫组织化学诊断所面临的重要问题。本共识主要对乳腺病变中免疫组织化学的应用进行总结,并对免疫组织化学标志物的选择及判断中的注意事项提出建议,旨在促进乳腺病理免疫组织化学使用的规范化和精准化。

免疫组织化学在乳腺病理诊断与鉴别诊断中的应用

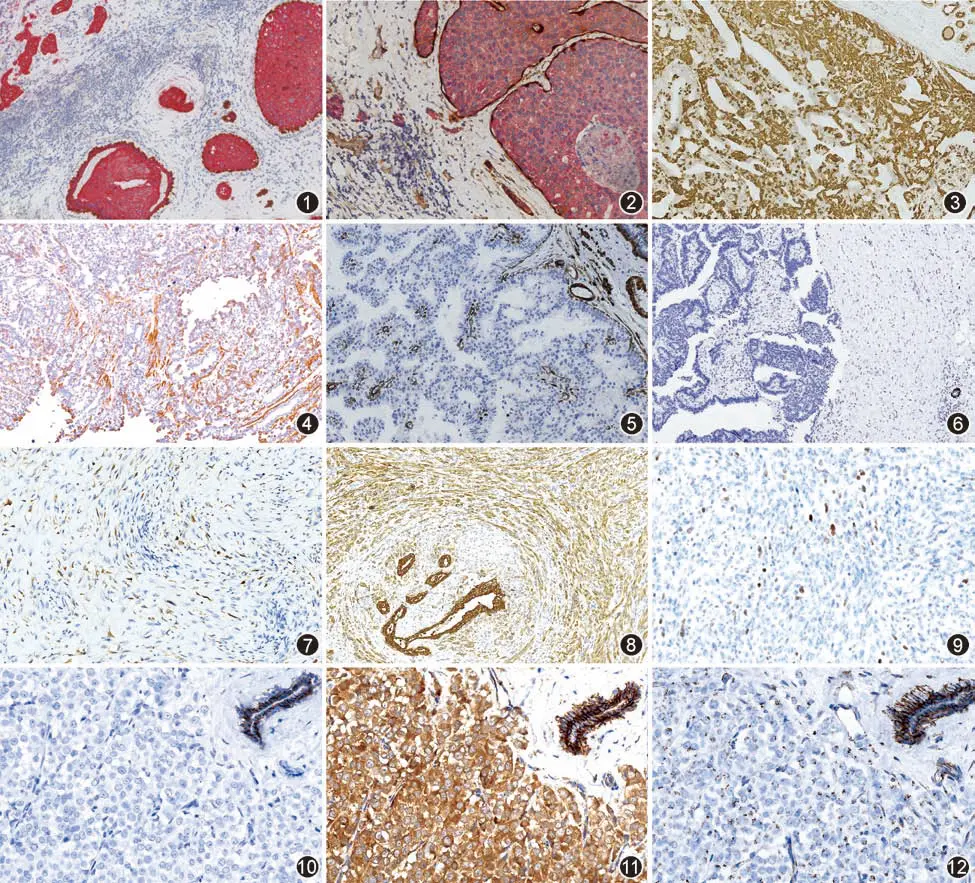

图1~12 乳腺病变免疫组织化学染色表现举例;均为SP法或EnVision法 中倍放大

图1,2 分别示双重染色[棕色p63与红色广谱细胞角蛋白(CKpan)]和多重染色[棕色包括平滑肌肌球蛋白重链(SMMHC)、细胞角蛋白(CK)5/6和p63,红色为CK8/18]显示导管原位癌伴微浸润

图3 CK5/6染色显示导管内乳头状瘤伴普通型导管上皮增生

图4 CK5/6染色显示导管内乳头状瘤伴非典型导管上皮增生

图5 SMMHC染色显示导管内乳头状癌的导管壁肌上皮

图6 p63染色显示包裹性乳头状癌的囊壁肌上皮消失

图7 纤维瘤病样化生性癌为CK5/6阳性

图8 高级别梭形细胞癌为CKpan阳性

图9 恶性叶状肿瘤局灶间质细胞为p63阳性

图10~12 实体型浸润性小叶癌

图10 示典型E-cadherin染色为细胞膜阴性

图11 示p120弥漫细胞质阳性

图12 示β-catenin细胞质颗粒状阳性

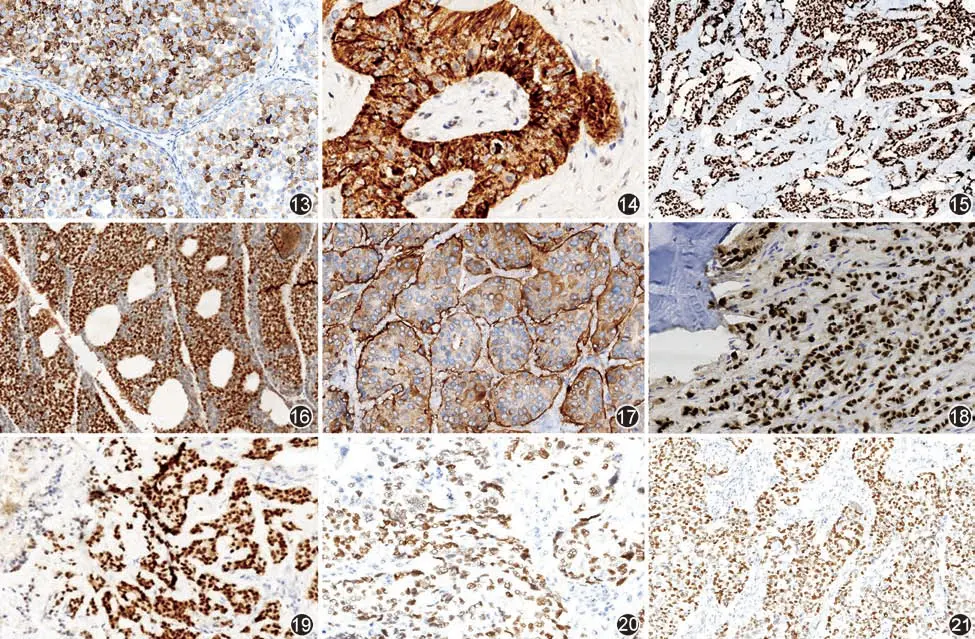

图13~21 乳腺病变免疫组织化学染色表现举例;均为SP法或EnVision法 中倍放大

图13 旺炽型小叶原位癌E-cadherin细胞质颗粒状异常染色

图14 极性反转高细胞癌,IDH2染色为胞质弥漫和颗粒状阳性

图15 分泌性癌,pan-TRK染色为细胞核弥漫阳性

图16 腺样囊性癌,Myb染色为细胞核弥漫阳性

图17 上皮细胞膜抗原染色显示微乳头状癌细胞膜极向反转

图18 腔面型乳腺癌颈椎转移灶为GATA3染色弥漫阳性

图19 产生基质的癌为SOX10染色弥漫阳性

图20,21 分别示三阴性癌为FOXC1和TRPS1染色弥漫阳性

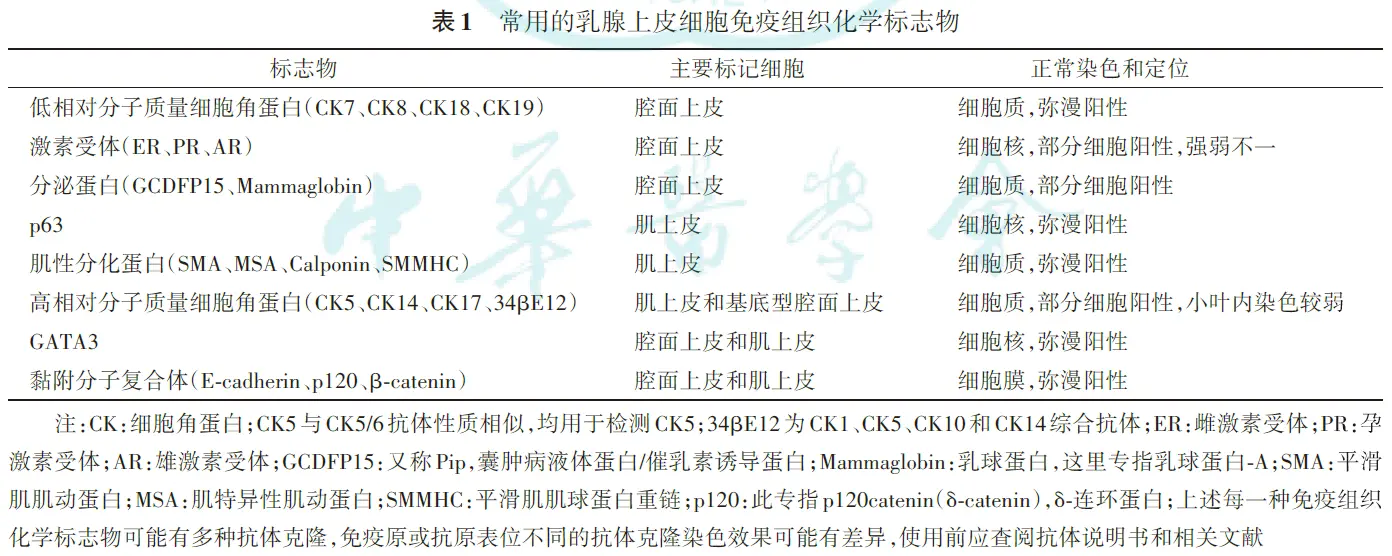

正常乳腺上皮由腔面细胞(腺上皮)、肌上皮细胞和基底细胞3种不同类型的细胞组成,每组细胞表达不同的标志物(表1)。当乳腺上皮增生或形成肿瘤时,这些标志物的免疫组织化学检测可为病变类型的鉴别诊断提供重要帮助。

导管内增生性病变的鉴别诊断

不同类型的乳腺导管内增生性病变表达不同的免疫组织化学标志物。

-

普通型导管上皮增生(UDH)由不同类型的腺上皮混合组成,其中的基底型或中间型腔面上皮表达高相对分子质量细胞角蛋白,免疫组织化学表型为高相对分子质量细胞角蛋白斑驳阳性,雌激素受体(ER)为部分细胞阳性且强弱不一。

-

非典型导管上皮增生(ADH)和低级别导管原位癌(DCIS)为克隆性腔面上皮增生,细胞形态和免疫组织化学表型相似,为ER均匀一致阳性,高相对分子质量细胞角蛋白阴性。对于这两种病变与UDH的鉴别诊断,建议联合使用高相对分子质量细胞角蛋白和ER免疫组织化学染色。

注意事项如下

-

高相对分子质量细胞角蛋白标志物有多种,用于导管内增生性病变的鉴别时,细胞角蛋白(CK)5(CK5/6)和CK14的灵敏度和特异度均优于34βE12。

-

少数高级别DCIS可呈基底型,为高相对分子质量细胞角蛋白阳性。部分DCIS中ER为异质性表达。

-

大汗腺化生细胞中ER、PR和高相对分子质量细胞角蛋白均阴性,雄激素受体(AR)阳性,此时ER和高相对分子质量细胞角蛋白无法鉴别是否存在非典型增生。

-

平坦上皮病变中的柱状细胞变、柱状细胞增生和平坦上皮非典型性均为高相对分子质量细胞角蛋白阴性,ER一致阳性,此时ER和高相对分子质量细胞角蛋白无法鉴别是否存在非典型性。

原位癌与浸润癌的鉴别诊断

乳腺原位癌和浸润癌的区别在于癌细胞是否突破肌上皮和基底膜浸润间质。最常用的鉴别诊断标志物是肌上皮细胞标志物。

-

正常乳腺肌上皮的免疫组织化学标志物类型多样,如p63、肌性分化标志、高相对分子质量细胞角蛋白、CD10、S-100蛋白、D2-40(podoplanin)、P-cadherin以及胶质纤维酸性蛋白(GFAP)等。其中以p63和肌性分化标志最常用,特异度和灵敏度也较高。

-

虽然CD10、S-100蛋白、D2-40和GFAP也可表达于乳腺肌上皮,但灵敏性、特异性和稳定性欠佳,不推荐常规使用。当乳腺导管内发生良性或恶性增生时,正常肌上皮标志物的表达可有不同程度的改变,导致不同标志物出现灵敏度差异,建议至少选用2~3种肌上皮标志物,并注意胞核阳性和胞质阳性标志物联合使用,如p63联合平滑肌肌球蛋白重链(SMMHC)、Calponin或平滑肌肌动蛋白(SMA)。

-

基底膜标志物主要有Ⅳ型胶原和层黏连蛋白(laminin),也有助于鉴别乳腺原位癌与浸润癌,但实际工作中这两种标志物的灵敏度和特异度都不高,一般不作为首选。

-

微浸润癌和炎症灶内的散在癌细胞或细胞簇不易识别,建议采用肌上皮和腔面上皮或广谱细胞角蛋白(CKpan)的双重或多重染色,在与原位癌的鉴别中效果更好。

注意事项如下

-

肌性分化蛋白是特异度较高的肌上皮标志物,是乳腺肌上皮染色的必选项。优点是清楚显示肌上皮细胞的轮廓和分布特征,胞质染色可以凸显原位癌周边萎缩的肌上皮。缺点是与血管壁平滑肌和间质肌纤维母细胞有或多或少的交叉反应,交叉反应程度从高到低依次为SMA、Calponin、SMMHC。偶尔增生性或肿瘤性腔面上皮细胞也可表达Calponin、SMA或肌特异性肌动蛋白(MSA)。

-

p63表达于多种外泌腺的基底层细胞,在乳腺病理中主要用于标记肌上皮,与导管周围间质无交叉反应,灵敏度和特异度均较高。p63阳性染色位于细胞核,标记的肌上皮信号呈不连续分布,尤其当导管显著扩张或肌上皮显著萎缩时。少数乳腺原位癌和浸润癌中的癌细胞可表达p63,但染色常较弱且分布局限。部分具有肌上皮分化的三阴性乳腺癌p63表达可以较明显。需要注意不同克隆号的p63抗体特异度不同。p63与p40(ΔNp63)为异构体,目前常用的p63抗体克隆4A4检测范围包括p40。

-

高相对分子质量细胞角蛋白可表达于乳腺肌上皮,但特异性欠佳,因此不建议将其单独用于标记肌上皮。应注意少数高级别DCIS可表达高相对分子质量细胞角蛋白,正常乳腺小叶内腺泡周围的肌上皮CK5/6、CK14、CK17等高相对分子质量细胞角蛋白阳性率较低。

-

DCIS或非典型增生累及硬化性病变时,联合使用肌上皮标志物和导管内增生鉴别标志物更有利于确切判断病变性质和范围。需要注意硬化性病变的肌上皮可减少甚至缺如。某些病变肌上皮可缺失,但并不代表其为浸润性病变。微腺体腺病缺乏肌上皮,但基底膜完整。穿刺导致的移位上皮巢,周围可缺乏肌上皮。

-

某些浸润癌肌上皮标志物可呈阳性表达,如腺样囊性癌、低级别腺鳞癌、腺肌上皮癌,其肌上皮标志物的表达不代表原位癌。

乳头状肿瘤的鉴别诊断

乳腺乳头状肿瘤主要包括导管内乳头状瘤(伴或不伴UDH)、导管内乳头状瘤伴ADH或DCIS、导管内乳头状癌、包裹性乳头状癌和实性乳头状癌。

-

肌上皮存在与否以及分布方式对这类病变的诊断和鉴别非常重要,而乳头轴心的血管和纤维以及病变周围的反应性间质常干扰对肌上皮的识别,免疫组织化学肌上皮染色能辅助诊断。

-

基底膜染色可能对肌上皮消失的乳头状肿瘤有参考意义。导管内增生性病变的免疫组织化学鉴别指标也适用于乳头状瘤伴随的导管上皮增生病变。

-

乳头状肿瘤的免疫组织化学鉴别诊断见表2,建议的免疫组织化学标志物组合包括p63、SMA/Calponin/SMMHC、CK5/CK14以及ER。

注意事项如下

-

导管内乳头状瘤常伴大汗腺化生,后者为高相对分子质量细胞角蛋白阴性,当增生成片时,应避免误认为非典型增生,ER和AR染色特点及HE形态可资鉴别。此外,大汗腺化生或增生性病变即使不伴有细胞非典型性,也可能出现病变内及导管周围肌上皮减少或消失现象,并非恶性指征。

-

导管内乳头状瘤可伴柱状细胞改变,此时免疫组织化学染色为ER一致阳性,并不意味着伴有非典型增生。与导管内乳头状癌不同,乳头结构中肌上皮保留。

-

导管内乳头状瘤的内部或蒂部可伴间质硬化或假浸润,免疫组织化学肌上皮染色可不完整。

-

腺肌上皮肿瘤可呈导管内乳头状生长,免疫组织化学染色可显示肌上皮增生特点。

-

约50%实性乳头状癌可表达神经内分泌标志物,以嗜铬素和突触素最为常用。

梭形细胞病变的鉴别诊断

乳腺梭形细胞病变的鉴别诊断复杂,包括各种反应性病变、良性和恶性肿瘤。可以是乳腺原发,也可以为其他部位肿瘤转移至乳腺。常需联合使用多种类型的免疫组织化学标志物。

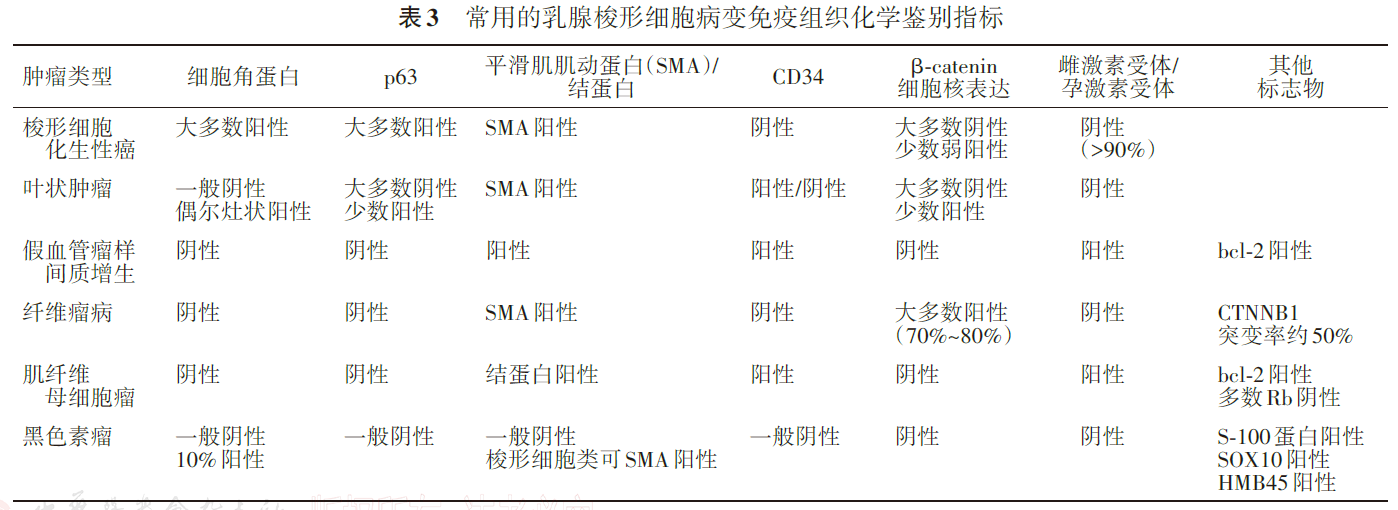

常用的乳腺梭形细胞病变免疫组织化学鉴别指标见表3。以++梭形细胞化生性癌++和++恶性叶状肿瘤++的鉴别诊断最重要,建议的免疫组织化学标志物包括CKpan、高相对分子质量和低相对分子质量细胞角蛋白、p63、SOX10、FOXC1、TRPS1等。

注意事项如下

-

大部分乳腺梭形细胞癌为细胞角蛋白阳性,其中CKpan和高相对分子质量细胞角蛋白灵敏度较高(70%~80%),低相对分子质量细胞角蛋白灵敏度较低(30%~60%)。联合使用多种类型细胞角蛋白抗体可以提高阳性率。大部分乳腺叶状肿瘤为细胞角蛋白阴性,少数恶性叶状肿瘤可以表达细胞角蛋白,多为局灶阳性。

-

SOX10在三阴性乳腺癌中有较高的表达率,但在化生性癌中阳性率不高,而TRPS1、FOXC1在化生性癌中的阳性率较高,在鉴别诊断中需根据相应的形态选用灵敏度更高的抗体。

-

大部分乳腺梭形细胞癌p63阳性,SMA、Calponin等肌上皮标志物也可呈阳性。大多数乳腺叶状肿瘤p63阴性,但需要注意少数叶状肿瘤尤其是恶性叶状肿瘤也可表达p63。

-

乳腺梭形细胞癌可表达SOX10,而恶性叶状肿瘤一般不表达。TRPS1在乳腺化生性癌中的阳性率较高,但在恶性叶状肿瘤中同样表达,因此在两者鉴别诊断中的价值有限。

-

肌纤维母细胞瘤有时细胞形态呈上皮样而似浸润性小叶癌,可表达ER,还可局灶性表达上皮细胞膜抗原(EMA)、CD34和结蛋白,Rb染色阳性++有助于肌纤维母细胞瘤与梭形细胞化生性癌及浸润性小叶癌的鉴别++。

-

β-catenin免疫组织化学细胞核阳性表达常被视为纤维瘤病较为特征性的改变。部分乳腺梭形细胞化生性癌和叶状肿瘤也可呈β-catenin核阳性,但不伴编码基因CTNNB1突变。

小叶癌与导管癌的鉴别诊断

-

乳腺小叶癌大多由于CDH1基因突变导致E-cadherin分子及其关联的多个连环蛋白(如p120和β-catenin)表达异常而致肿瘤细胞失黏附,在形态学上不同于导管癌。两者鉴别最常用的免疫组织化学标志物是E-cadherin和p120。

-

约80%的小叶癌表现为E-cadherin蛋白缺失,p120无法与之锚定于细胞膜而表现为细胞质弥漫阳性,β-catenin常为阴性。

-

10%~15%的小叶癌E-cadherin免疫组织化学表型不典型,表现为膜染色减弱、不连续或呈胞质内点状阳性或核旁阳性,偶尔呈细胞膜强阳性,此种情况下结合p120的弥漫胞质染色和β-catenin阴性也可辅助诊断。

-

E-cadherin、p120是目前免疫组织化学辅助诊断小叶癌的最佳组合,必要时可以加用β-catenin染色。

-

应注意避免将残留的正常上皮或增生的导管上皮E-cadherin染色误认为小叶肿瘤细胞的染色。在固定不佳的组织中,导管癌肿瘤细胞可呈现胞质弥漫E-cadherin阳性,但p120往往仍然保留细胞膜染色特点。

-

需要注意,用于免疫组织化学染色的E-cadherin抗体克隆类型多样,针对该分子不同抗原表位的抗体染色效果有差异,某些克隆甚至可出现细胞核染色,机制未明。另外,E-cadherin免疫组织化学表型与CDH1基因改变不一定呈对应关系,可能存在多种因素影响E-cadherin黏附复合体蛋白表型。

其他特殊类型乳腺癌的诊断

极性反转高细胞癌

乳腺极性反转高细胞癌大多为三阴性,也可为激素受体低表达,常表达高相对分子质量细胞角蛋白如CK5/6,Calretinin也常为阳性。该肿瘤的特征性分子遗传学改变是IDH2 R172热点突变。该突变可以采用特异性抗体IDH2 R172S(文献报道克隆号为11C8B1)或IDH1/2(R132/R172,文献报道克隆号为MsMab-1)进行检测,具有较高的灵敏度和特异度。

推荐免疫组织化学检测常用指标包括ER、PR、HER2、CK5/6、p63和IDH2。

分泌性癌

乳腺分泌性癌常呈三阴性表型,也可为激素受体低表达,S-100蛋白和高相对分子质量细胞角蛋白弥漫阳性。其最为特征性的分子遗传学改变是ETV6-NTRK3基因融合,可以用pan-TRK抗体免疫组织化学检测进行该基因融合的初筛,文献报道常用的抗体克隆号为EPR17341,具有较高的灵敏度和特异度。

推荐免疫组织化学检测常用指标包括ER、PR、HER2、S-100蛋白、CK5/6和pan-TRK等。

腺样囊性癌

乳腺腺样囊性癌为腺肌上皮双相分化肿瘤,当分化较差时,肌上皮标记可以减少甚至消失而仅表达基底细胞标记。80%的乳腺经典型腺样囊性癌具有MYB-NFIB基因融合,少数病例存在MYBL1重排或MYB扩增,可致免疫组织化学染色Myb阳性,弥漫表达于肿瘤细胞核。文献报道常用的抗体克隆号为EP769Y,乳腺具有基底样特征的实性型腺样囊性癌的MYB基因改变率较低,但仍有较高的Myb免疫组织化学阳性率。根据文献报道,当Myb免疫组织化学染色呈弥漫强阳性时,对腺样囊性癌的诊断较有帮助。

推荐免疫组织化学检测常用指标包括p63、CK5/6、CK7、Myb等。

浸润性微乳头状癌

浸润性微乳头状癌细胞极向反转,并伴有癌巢周围腔隙,需要与癌巢收缩假象和脉管侵犯鉴别。在浸润性微乳头状癌中,由于极性反转,MUC-1/EMA表达于癌巢的间质面。应注意不同克隆号的MUC-1抗体可能存在灵敏度差异。癌巢收缩形成的假性腔隙中,MUC-1/EMA染色并无反转现象。脉管侵犯可通过内皮细胞染色证实。

乳腺Paget病

一般发生于乳头,绝大部分来源于深部乳腺癌,以高级别DCIS的导管内播散最常见,其免疫组织化学表型常为CK7和HER2阳性,有时需要和罕见的乳头皮肤黑色素瘤或Bowen病鉴别,前者免疫组织化学染色为S-100蛋白和HMB45阳性,后者为CK5/6和p63阳性。乳腺Paget病还需与输乳管开口处的Toker细胞区分。Toker细胞也为CK7阳性,但是HER2阴性,癌胚抗原和GCDFP15一般也为阴性。

建议乳腺Paget病的免疫组织化学鉴别诊断标志物包括CK7、癌胚抗原、HER2、S-100蛋白和p63等。

乳腺神经内分泌肿瘤

原发于乳腺的神经内分泌肿瘤较少见,包括神经内分泌瘤(neuroendocrine tumor,NET)与神经内分泌癌(neuroendocrine carcinoma,NEC)。神经内分泌免疫组织化学标志物以嗜铬素和突触素最为常用,突触素的灵敏度更高。INSM1是新近报道的神经内分泌标志物,在乳腺神经内分泌肿瘤中,其灵敏度介于突触素与嗜铬素之间,该标志物对乳腺神经内分泌肿瘤的特异度有待进一步研究。

乳腺原发癌与转移瘤的鉴别

乳腺癌可转移至肺、骨、肝脏、脑、消化道、卵巢和皮肤等部位。其他部位的恶性肿瘤也可转移至乳腺,包括鳞状细胞癌、腺癌、神经内分泌癌以及黑色素瘤等。当缺乏临床病史和原位癌证据时,其他组织来源的低分化肿瘤与原发性乳腺癌的组织学鉴别有时非常困难,需要借助免疫组织化学检测。但目前没有一种免疫组织化学标志物对乳腺癌与其他组织起源肿瘤的鉴别诊断具有100%的灵敏度和特异度,建议联合使用多种标志物。

常用的支持乳腺来源的标志物包括ER、GCDFP15、Mammaglobin、GATA3、SOX10、FOXC1、TRPS1、Wnt-9b等。

注意事项如下

-

上述标志物大部分在乳腺癌中异质性表达,GATA3的表达较弥漫。大部分转移性乳腺癌与原发癌的免疫表型相似,有些标志物在转移癌中阳性率降低较明显,如GCDFP15和Mammaglobin。

-

上述标志物在乳腺癌中的特异度和灵敏度文献报道有一定差异,与阳性阈值、标本类型、不同克隆号的抗体等因素有关,也与乳腺癌的分子亚型有关。如无法获得乳腺原发癌作比较,应根据乳腺癌的分子亚型选用合适的鉴别诊断指标。

-

GATA3在乳腺癌中表达率最高,对ER阳性和HER2阳性乳腺癌的灵敏度为60%-90%。GCDFP15和Mammaglobin在乳腺癌中的灵敏度为50%-60%,随肿瘤分化降低而表达减少。上述3种标志物在三阴性乳腺癌中的阳性率显著下降。新近报道的标志物TRPS1在各种分子分型的乳腺癌中都具有较高的阳性率,可作为判断乳腺来源的新型标志物。

-

三阴性或分子分型为基底型的乳腺癌与其他组织来源肿瘤的鉴别非常困难。近年发现了一些在三阴性和基底型乳腺癌中高表达的分子,如SOX10、FOXC1和TRPS1等,可为三阴性乳腺癌的鉴别诊断提供帮助。

上述乳腺癌特异性指标并非绝对特异:

- ER和PR也可表达于子宫内膜癌、卵巢癌、少数肺癌、肠癌等。

- GCDFP15也可表达于汗腺癌、涎腺癌、肺腺癌、前列腺癌、类癌等。

- Mammaglobin也可表达于汗腺癌、涎腺癌、子宫内膜癌、宫颈腺癌、卵巢癌等。

- GATA3也可表达于尿路上皮癌、涎腺癌、鳞状细胞癌、滋养细胞病变、间皮肿瘤、神经内分泌肿瘤、平滑肌肉瘤、未分化肉瘤、少数肺腺癌和少数卵巢癌等。

- SOX10也可表达于黑色素瘤、类癌、副节瘤、涎腺肿瘤、汗腺肿瘤、颗粒细胞瘤等。鉴别诊断时需联合使用一组标志物,并结合组织学形态综合判断。

免疫组织化学在乳腺癌治疗、预后及预测中的应用

ER和PR

ER和PR的免疫组织化学检测对乳腺癌的分子分型、内分泌治疗预测及预后评估都十分重要。所有的浸润性乳腺癌和原位癌均应进行ER和PR免疫组织化学检测。浸润性乳腺癌的ER和PR免疫组织化学判读方法多样,如H-评分、Allred评分和美国临床肿瘤学会/美国病理学家协会(ASCO/CAP)指南等。临床工作中,**建议按照我国2015版《乳腺癌雌、孕激素受体免疫组织化学检测指南》**进行ER、PR的规范化检测和报告。

- 以整张切片中阳性肿瘤细胞比例≥1%作为ER、PR的阳性标准,ER/PR阳性1%-10%时为ER/PR低表达。

- ER/PR的免疫组织化学检测报告中需注明阳性细胞的百分比(可以10%为阶梯)和染色强度。

HER2

HER2过表达乳腺癌与预后不良有关,也是HER2靶向治疗和化疗反应的预测指标。临床上,免疫组织化学染色是评估HER2过表达的重要方法。所有的浸润性乳腺癌均应进行HER2免疫组织化学检测。建议按照我国《乳腺癌HER2检测指南(2019版)》进行HER2的规范化检测和报告。

HER2免疫组织化学判读标准:

- 0,无着色或≤10%的浸润癌细胞呈现不完整的、微弱的细胞膜染色;

- 1+,>10%的浸润癌细胞呈现不完整的、微弱的细胞膜染色;

- 2+,>10%的浸润癌细胞呈现弱-中等强度的完整细胞膜染色或≤10%的浸润癌细胞呈现强而完整的细胞膜染色;

- 3+,>10%的浸润癌细胞呈现强、完整且均匀的细胞膜染色。

新近,新型靶向药物在HER2低表达浸润性乳腺癌中的疗效引起广泛关注。目前对HER2低表达的定义为HER2 1+或HER2 2+,但原位杂交结果为阴性。

Ki-67

是重要的浸润性乳腺癌预后和治疗反应预测指标,高Ki-67阳性指数是乳腺癌复发的独立危险因素。所有的浸润性乳腺癌均应进行Ki-67免疫组织化学检测。Ki-67表达于静止期以外的所有细胞周期,阳性染色位于细胞核,强度深浅不一。任何强度和程度的浸润癌细胞核着色均计为阳性,以Ki-67阳性细胞百分比作为Ki-67阳性指数。目前尚无统一的乳腺癌Ki-67评估方法,可参考国际乳腺癌Ki-67工作组推荐的方法,++该推荐中Ki-67的评估是针对整张切片的平均评估法。++

PD-L1

乳腺癌中的PD-L1免疫组织化学检测主要用于晚期复发性和转移性三阴性乳腺癌。作为抗PD-1/PD-L1免疫治疗药物的伴随诊断的PD-L1检测是一个完整的体系,包括检测试剂、检测平台和判读标准。目前用于乳腺癌伴随诊断的抗体主要是22C3。其免疫组织化学判读采用联合阳性评分(combined positive score,CPS)。

CPS指阳性活肿瘤细胞(任何强度的部分或完全膜染色)及阳性淋巴细胞、巨噬细胞(任何强度的细胞膜或细胞质染色)占所有活肿瘤细胞的百分比×100,以0~100数值表示(数值超过100者按100计)。PD-L1阳性三阴性乳腺癌的阈值为CPS≥10。

脉管侵犯的诊断

脉管侵犯是乳腺癌的不良预后因素,尤其对淋巴结阴性乳腺癌,可能影响其治疗决策。由于淋巴管侵犯和血管侵犯的临床意义相似,故目前尚不要求明确区分,也无计数必要。使用内皮标志物进行免疫组织化学染色可提高乳腺癌脉管侵犯的检出率。常用的血管内皮标志物有ERG、CD31、CD34和FⅧ,淋巴管内皮可有不同程度的染色。D2-40是淋巴管内皮的特异性标志物。需要注意的是肌上皮细胞有时也可有D2-40染色,应注意鉴别。

分子分型

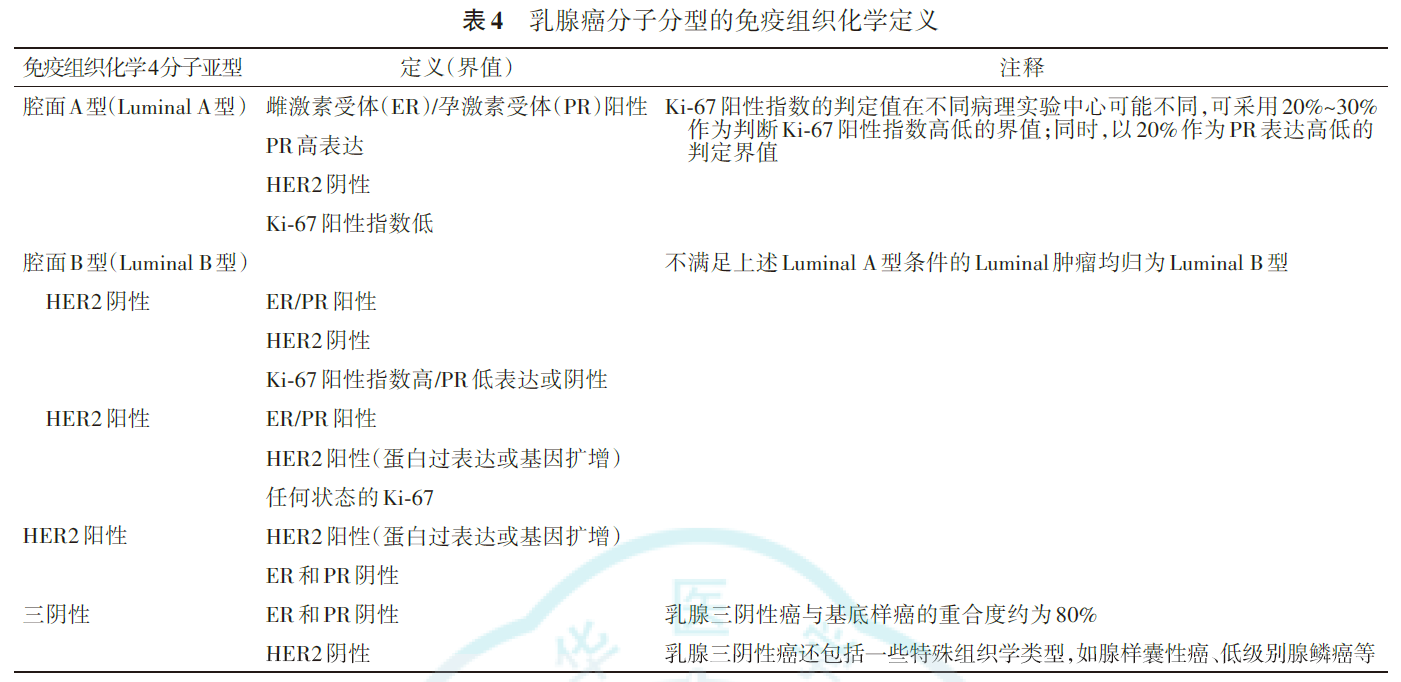

根据基因表达谱对乳腺癌进行分子分型是浸润性乳腺癌辅助全身治疗的重要依据。采用基因表达谱代表性分子进行免疫组织化学检测是临床常用的分子分型替代方法。目前主要使用++ER、PR、HER2和Ki-67 4个免疫组织化学标志物++将浸润性乳腺癌分为腔面A型(Luminal A)、腔面B型(Luminal B)、HER2阳性型(HER2-enriched)和三阴性4个亚型。各分子亚型的免疫组织化学标准建议参照《中国抗癌协会乳腺癌诊治指南与规范(2021年版)》(表4)。

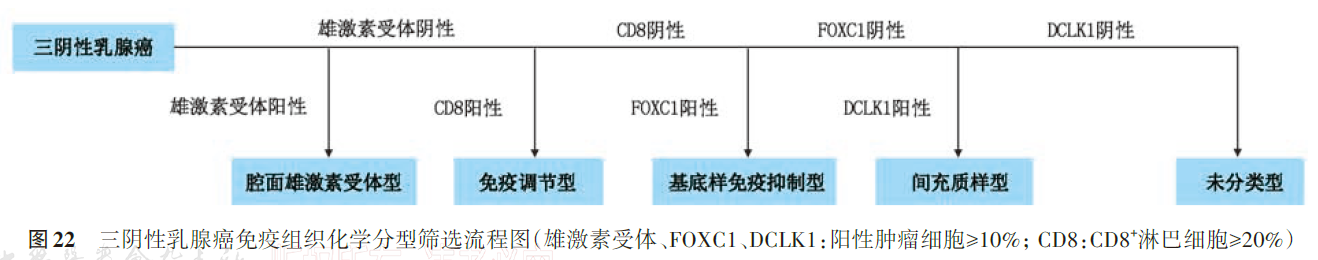

三阴性乳腺癌根据基因表达谱可进一步分成多种分子亚型。目前较为公认的分型系统包括Lehmann六分型、Burstein四分型和复旦分型。复旦分型系统将三阴性乳腺癌分为基底样免疫抑制型(BLIS)、免疫调节型(IM)、腔面雄激素受体型(LAR)和间充质样型(MES),可根据AR、FOXC1、CD8和DCLK1这4个标志物进行免疫组织化学分型筛选,具体流程见图22。

乳腺免疫组织化学标志物使用的一般注意事项

-

组织学形态仍然是目前乳腺疾病病理诊断的基础,免疫组织化学染色应该是在充分组织学评估基础上进行的针对性检测,是优化和确定诊断的重要辅助手段。不能忽略常规组织学而完全依赖免疫组织化学进行诊断。

-

除了必要的外部阳性和阴性对照,正常乳腺组织是多种免疫组织化学标志物的重要内对照,++建议尽量选取带有正常导管和小叶结构的切片进行免疫组织化学染色++。

-

应了解免疫组织化学标志物在正常乳腺组织和肿瘤细胞中的功能与表达特点、相关抗体的检测靶位及其灵敏度和特异度,以准确解读免疫组织化学结果。不同克隆号的抗体染色结果可能存在差异,通过抗体克隆号可查阅其检测的抗原靶位。

-

审慎对待乳腺病变免疫组织化学检测中的假阳性和假阴性问题。当出现与组织学特点或预期诊断不符的免疫组织化学现象时,应综合分析各种因素,包括标本固定和脱钙情况、对照物的染色情况、病变特点以及抗体类型等,必要时重复检测。

-

在乳腺增生性病变的诊断中,常需使用多种抗体识别细胞类型。可根据需要选用定位于胞核、胞质和胞膜的抗体进行鸡尾酒法染色,使染色结果更加精准直观。

-

穿刺活检的大量开展增加了乳腺病理诊断工作的难度,使用精确、合理的免疫组织化学指标联合检测,可优化诊断流程,提高报告质量和速度。

-

基于我国国情,术中冷冻诊断在大部分地区仍然不可避免,有条件的单位在部分病例中可以尝试术中快速免疫组织化学辅助诊断。

-

无论是辅助诊断还是辅助治疗决策,乳腺免疫组织化学检测都应向规范化和标准化迈进。规范标准操作程序及室内质控、定期参加室间质评活动和相关培训是每个病理实验室都应重视的。

以上内容版权归中华医学会杂志社所有。