M74,上腹部不适,胃镜提示胃底0-IIa病变。

大体所见:黏膜组织一块,大小1.8cm*1.2,表面可见直径0.4cm灰白区。

低倍镜显示胃黏膜ESD标本取材达黏膜下层,黏膜内及局部黏膜下可见明显结构异型性腺体,排列紊乱,与周围胃底腺有明确界限。

低倍镜显示胃黏膜ESD标本取材达黏膜下层,黏膜内及局部黏膜下可见明显结构异型性腺体,排列紊乱,与周围胃底腺有明确界限。

病变腺体结构异型性明显,部分可见相互吻合,局部侵及黏膜下层。

病变腺体结构异型性明显,部分可见相互吻合,局部侵及黏膜下层。

与周围正常胃底腺有明确界限。

与周围正常胃底腺有明确界限。

病变侵及黏膜下层。

病变侵及黏膜下层。

肿瘤细胞排列紊乱,相互吻合,未见筛状结构,未见坏死;间质疏松水肿,局部黏液样变,无明显促纤维结缔组织反应。

肿瘤细胞排列紊乱,相互吻合,未见筛状结构,未见坏死;间质疏松水肿,局部黏液样变,无明显促纤维结缔组织反应。

细胞异型性较小,胞浆嗜碱性,核稍增大,以主细胞为主,未见核分裂。

细胞异型性较小,胞浆嗜碱性,核稍增大,以主细胞为主,未见核分裂。

MUC5AC肿瘤细胞阴性,周围正常胃小凹上皮阳性。

MUC5AC肿瘤细胞阴性,周围正常胃小凹上皮阳性。

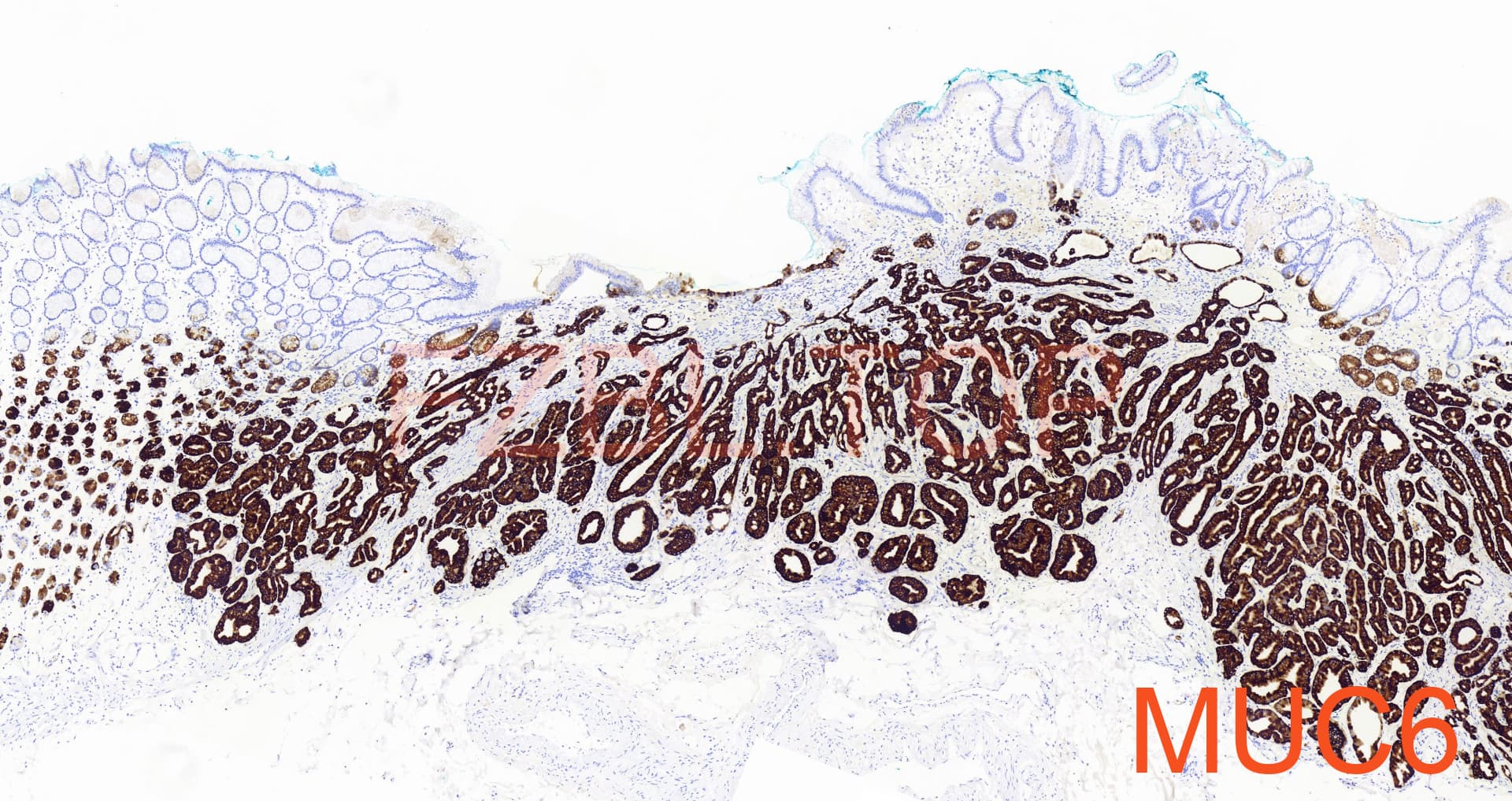

MUC6肿瘤细胞阳性。

MUC6肿瘤细胞阳性。

MUC2阴性。

MUC2阴性。

Pepsinogen I 阳性,支持主细胞分化。

Pepsinogen I 阳性,支持主细胞分化。

H-K-ATP阴性,周围正常胃底腺壁细胞阳性。

H-K-ATP阴性,周围正常胃底腺壁细胞阳性。

P53显示野生型表达。

P53显示野生型表达。

Desmin显示黏膜肌不连续,被肿瘤细胞破坏。

Desmin显示黏膜肌不连续,被肿瘤细胞破坏。

SMA显示黏膜肌情况,部分肿瘤细胞侵及黏膜下层。

SMA显示黏膜肌情况,部分肿瘤细胞侵及黏膜下层。

Ki-67显示肿瘤细胞增殖指数低。

Ki-67显示肿瘤细胞增殖指数低。

——————————————————————————

泌酸腺腺瘤/胃底腺型腺癌

定义

泌酸腺腺瘤(Oxynticglandadenoma,OGA)是一种良性上皮性肿瘤,由柱状细胞组成,可分化为主细胞、壁细胞或两者混合,并有较高发展为腺癌几率(黏膜下浸润)。

ICD-O编码

8140/0泌酸腺腺瘤

相关术语

可接受:主细胞为主的胃异型增生;主细胞为主的胃息肉;泌酸腺息肉/腺瘤。

部位

OGA主要发生在胃的上1/3部(80%),大多发生在非萎缩性泌酸性黏膜,类似于胃底腺型腺癌(GA-FG)。

临床表现

OGA最常见于60-70岁的患者。在日本,大多数是在内镜筛查中发现的。大多数患者表现出反流症状。内窥镜检查呈息肉样,黏膜下肿瘤或扁平病灶伴有浅白色黏膜。肿瘤表面可见血管扩张或分支血管。

流行病学

这是一种罕见的肿瘤,但确切的发病率未知。日本报告了大多数OGA和GA-FG病例,北美和欧洲则只有少数报告。GA-FG的发生率为胃腺癌的1.6%,OGA与GA-FG的相对发生率约为0.5。

病因

病因不明,但与幽门螺杆菌感染无关。在澳大利亚的一项研究中,8位患者中有7位有抑酸治疗病史。

发病机制

从OGA到GA-FG形态上存在连续性谱系。是否应将OGA视为GA-FG的黏膜内病变尚待讨论。WNT/β-catenin信号通路的基因(CTNNB1、APC、AXIN1和AXIN2)的错义或无义突变在GA-FG中相对频繁(50%)。这些突变,除了CTNNB1突变,也在OGA中检测到(30%)。B-catenin核标记在OGA中低表达或阴性,而在GA-FG中30% B-catenin阳性是特征之一。GNAS的突变,存在于19%的GA-FGs中,但是还没有在OGA中研究。

大体

3mm-18mm不等,通常小于10mm。

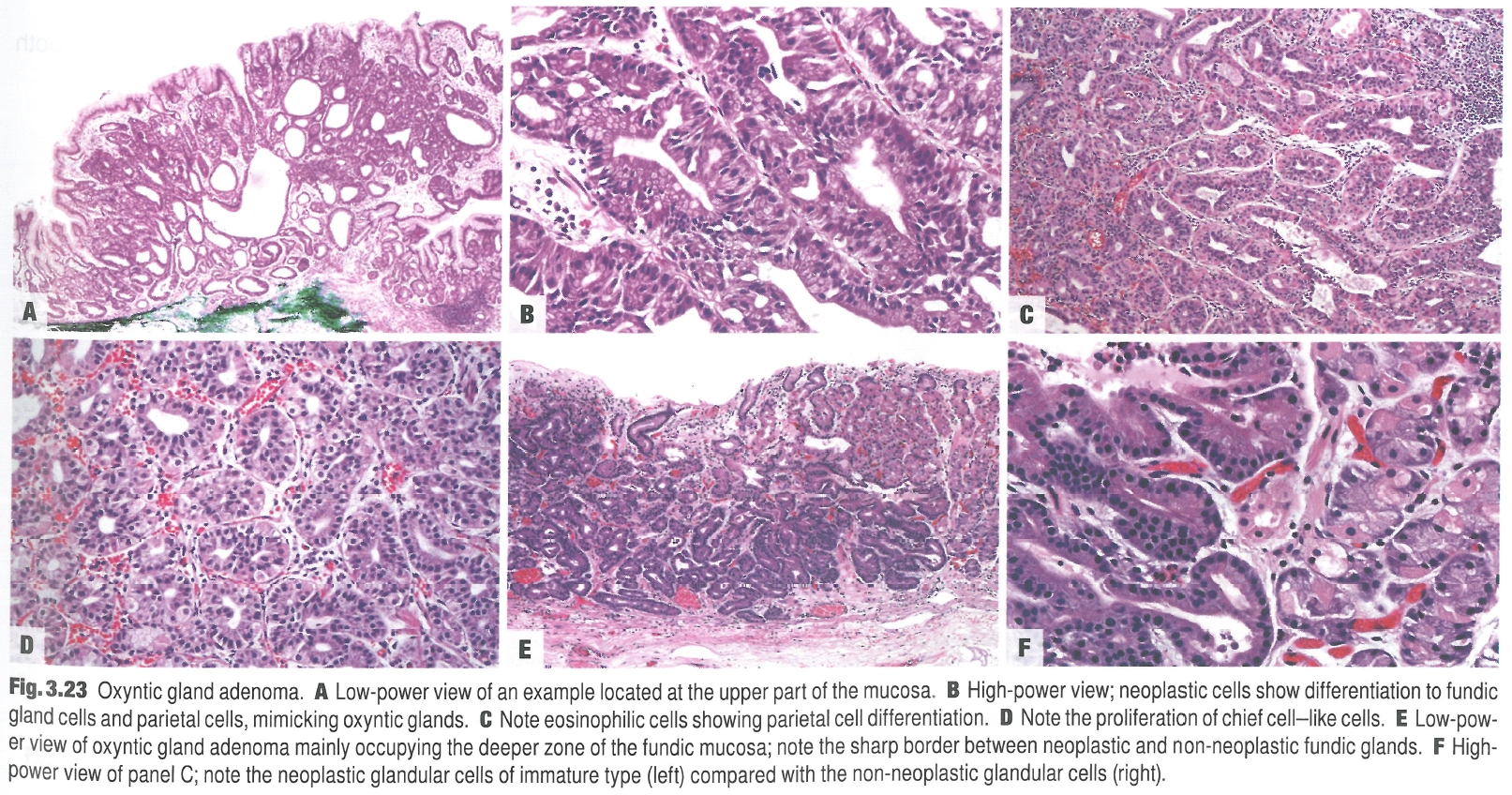

组织病理学

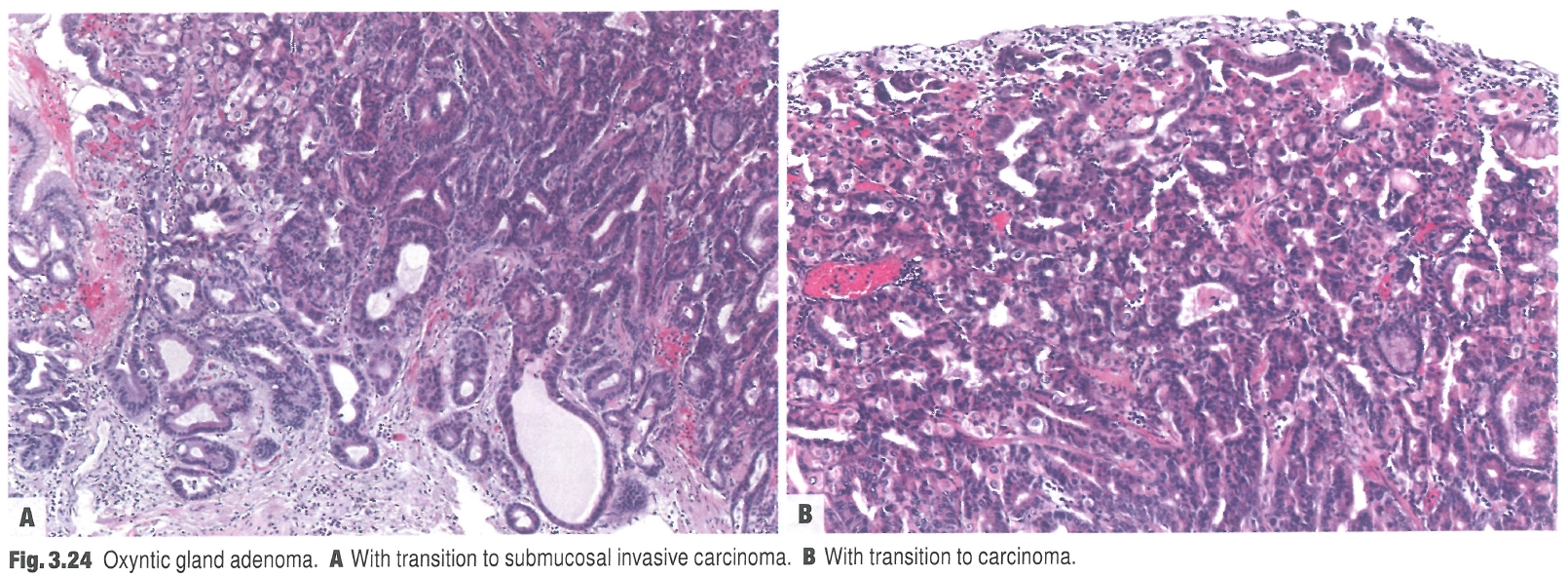

OGA由高分化的柱状细胞组成,具有弱嗜碱性细胞质和轻度的核异型,类似于胃底腺的主细胞。肿瘤可位于胃上半部分,但主要位于较深的黏膜,并被小凹上皮覆盖。肿瘤由不规则腺体组成,例如融合管状和腺体的侧向扩展。泌酸(胃)腺成分可通过免疫组织化学证实,例如胃蛋白酶原I(主细胞)和H+/K+ATP酶(壁细胞)。主细胞类型是未成熟的主细胞,对胃蛋白酶原I和MUC6均为阳性。Ki-67增殖指数低,分布不均。一些结构类型(如密集、实性腺体和吻合的腺体条索)可能被误认为是神经内分泌肿瘤(NET)。虽然某些病变对Syn和/或CD56呈弱-中度阳性反应,但不存在CgA阳性反应。肿瘤表现为黏膜肌层的推挤,无结缔组织增生。当肿瘤侵犯黏膜下层时,应归类为腺癌的一个亚型GA-FG。

基本的诊断标准

基本特征:分化的柱状细胞在黏膜内增生,胞浆弱嗜碱性,核轻度不典型,类似于胃底腺。

辅助诊断:免疫组化证实胃蛋白酶原I和MUC6阳性。

预后

黏膜下浸润(进展为恶性肿瘤)的风险很高(60%)。

泌酸腺肿瘤定义扩展

表现为泌酸腺分化,典型的是由轻度异型性的细胞组成,主要分化为主细胞,少数分化为壁细胞。具有异型特征的肿瘤也有报道,这种实体肿瘤的术语仍然是一个相当有争议的问题。

对26例肿瘤进行了分析,并将其归类为黏膜泌酸腺腺瘤(A组,8例)和黏膜下浸润肿瘤。后者进一步分为具有典型组织学特征(B组,14个肿瘤)和非典型组织学特征(其他成分分化)肿瘤(包括高级别核或结构异常和存在其他成分细胞分化)(C组,4个肿瘤)。A组和B组肿瘤的组织学特征相似,要么以主细胞为主,以单调的主细胞增殖为特征,要么表现为分化良好的混合细胞模式,表现为主细胞和壁细胞混合,类似于胃底腺。C组肿瘤有其他类型分化,包括颈部黏液细胞和小凹上皮细胞。C组有中度的细学异型性,而除3例B组肿瘤伴局灶性中度异型性外,其他组细胞异型通常较轻。仅C组黏膜下浸润和淋巴管浸润大于1000μm。突变分析发现C组肿瘤1例有KRAS突变,A组和B组各1例有GNAS突变。黏膜内肿瘤在生物学上表现为良性,应归类为“泌酸腺腺瘤”。黏膜下浸润的肿瘤恶性潜能也较低,但其具有浸润性组织学特征,应命名为“胃底腺型腺癌”。特别是,对于黏膜下浸润表现为有其他细胞分化的肿瘤,我们建议称之为“胃底腺黏膜型腺癌”,因为这一特征可能代表较强的浸润性。

总结

黏膜内泌酸腺肿瘤,由具有轻度核异型的主细胞和壁细胞组成,在生物学上表现为良性,因为缺乏深层的浸润、淋巴血管侵袭和转移,根据这些特征,称之为泌酸腺腺瘤。

黏膜内肿瘤如果有严重的细胞学和/或结构异常侵犯固有层,则被归类为胃底腺型黏膜内腺癌。

有黏膜下浸润的肿瘤,缺乏异型的组织学特征,保留了低级别的恶性特征。但是黏膜下浸润的部分肿瘤细胞有核异型。建议将有黏膜下浸润的肿瘤命名为“胃底腺型腺癌”。

病理学家需要仔细评估黏膜下浸润,因为泌酸腺腺瘤可能因为黏膜脱垂,显示出“假浸润”。

黏膜下浸润腺体出现高级别细胞核、明显的结构异常和异型的细胞分化(颈黏液细胞、小凹上皮分化)。重要的是,这些异型特征与浸润性生物学行为密切相关,如淋巴血管和黏膜下更深层的浸润。建议将这组肿瘤命名为“胃底腺黏膜型腺癌”。

综上所述,局限于黏膜内的泌酸腺肿瘤在生物学上表现为良性,应归类为“泌酸腺肿瘤”。

肿瘤即使有黏膜下浸润,恶性程度也较低。如果存在黏膜下浸润的组织学特征,应命名为“胃底腺型腺癌”。

对于黏膜下浸润、其他特征的细胞分化的肿瘤(如小凹上皮和颈黏液细胞分化),推荐“胃底腺黏膜型腺癌”,因为这一形态可能是高度侵袭性标志。

评论